国家级博物馆展牌现历史乌龙?嘉靖与嘉庆竟被混淆

6月24日,湖南博物院,作为国家一级博物馆,因一场涉及“关公对阵秦琼”的历史误解而成为公众关注的焦点,其专业形象遭受了一定程度的损害。然而,这一事件背后,仍有许多值得深入探讨的细节。

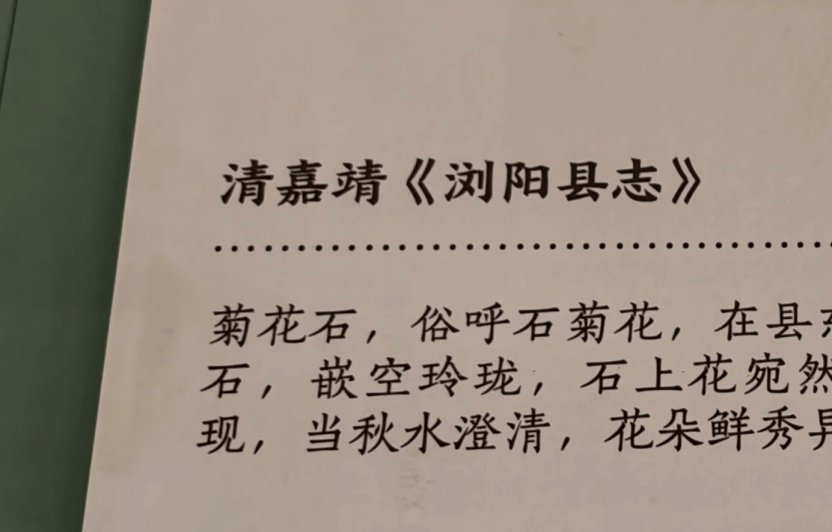

乌龙事件曝光

6月24日,一名网友在湖南博物院三楼参观《惟楚风流》专题展时,注意到展牌上标注为“清嘉靖”。需知,嘉靖乃明世宗朱厚熜的年号,而嘉庆则是清仁宗爱新觉罗·颙琰的年号。此一错误信息出现在国家级文化机构的展板上,不免对博物馆的专业形象造成了一定影响。

博物院积极回应

事件发生后,湖南博物院即刻承认了失误,并表示正在抓紧时间重新制作展品及展板,预计将在次日完成修正。尽管这一失误并未对文物的实际价值造成影响,但仍然对博物院在公众心目中维持的严谨形象造成了不小的负面影响。

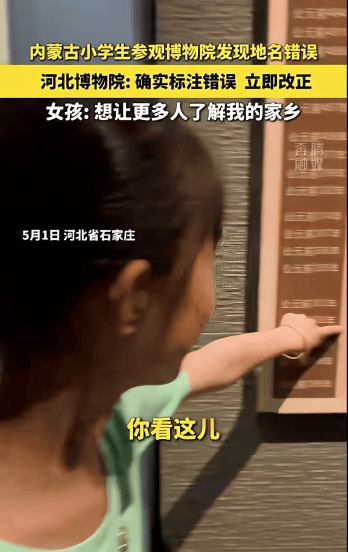

并非个例现象

混淆皇帝身份并非湖南博物院独有现象。众多博物馆亦曾遭遇此类令人啼笑皆非的时刻。例如,高一学生张斐翔在参观过程中,便发现了9件展品说明中的错误;同样,11岁的内蒙古包头女孩舒怡诺也在河北博物馆的展板前,指出了古地名归属地的错误。

小纠错者频现

学生们在博物馆担任了“质量监督员”的角色。五年级学生金陈乐在浙江某非物质文化遗产馆中发现介绍文字“手又腰”存在错误,随后他致信浙江文化旅游厅厅长,并得到了感谢的回复。初三学生徐伟哲则对博物院展出的铜器年代判定提出了异议,他当天便收到了感谢的电话。

折射文化图景

这一现象反映出在当前的“文博热”背景下,涌现出一批与众不同的年轻观众群体。成年人参观展览时,往往更注重社交和休闲,容易忽视展牌上的细节文字;而孩子们则更倾向于“任务导向”,他们带着课堂上学到的知识去寻找“标准答案”,对知识的追求更为纯粹。

双向奔赴意义

孩子对博物馆的质疑得到积极回应后,内心充满自豪。博物馆不仅纠正了错误,还增强了与公众的亲近感;孩子从中获得了知识、自信以及难以忘怀的经历。此类互动将失误转化为公众科普教育,有效推动了文化的传播。