7月21日这场国际研讨会,31国汉学家与39位中国作家齐聚南京究竟为何?

南京正举办一场具有全球影响力的文学盛事,这场活动吸引了来自31个国家的汉学家以及39位中国作家参与。与会者以“‘译’向未来”为主题,进行了深入的交流与探讨,共同探讨了文学翻译在促进不同文明间相互理解和借鉴中的关键作用,为加强中外文学界的交流与合作注入了新的生机。

活动盛事

中国作家协会与南京市政府共同承办了此次研讨会,该活动自2010年起逐年发展壮大。正如张宏森所说,这一活动仿佛一场文学爱好者的盛会。它不仅搭建了一个高层次的学术交流平台,而且还在不同文化之间搭建了交流的桥梁,为世界文学界创造了一个关键的跨国文化交流空间。

中国文学特质

张宏森对中国文学的核心要义进行了深入的剖析,他指出中国文学始终聚焦于现实议题,将民众利益作为创作的根本出发点,并且展现出开放包容的多样性。这些特点自始至终贯穿于中国文学的演变过程,为其赋予了独特的吸引力,同时也为国际间的文学交流贡献了深厚的文化底蕴。

作协务实举措

为促进中外文学界的互动,中国作家协会实施了多项具体可行的措施。“中国当代作品翻译工程”与“扬帆计划”等举措成效卓著,有效促成了逾百份关键作品的版权输出合同,并与国外出版社达成了共识。这些合同涉及三十余种语言,极大地推动了我国文学的全球化进程。

专家观点碰撞

研讨会上,来自世界各地的学者专家们对文学翻译的使命以及跨文化沟通的渠道等主题展开了深入交流。白兰指出,翻译的核心是在两种截然不同的文化背景中寻找“意义共鸣”,同时,在推广当代文学作品时,需同时考虑地域文化的特色和人类共有的情感体验。雪莲凭借其深厚的实践经验,对文学作品的传播与交流领域贡献了独到的观点。此外,她针对不同年龄段的受众特性,对推广手段进行了适当的调整。

江苏传播体系

丁捷,江苏省作家协会副主席,指出江苏省已构建起一套完善的“文学苏军”海外推广体系,该体系通过搭建平台得以形成。面向未来,江苏省计划不断优化翻译人才的培育模式,加强与国际的交流与合作,致力于将江苏的文学作品打造成为文明交流与相互学习的鲜活纽带。

后续活动安排

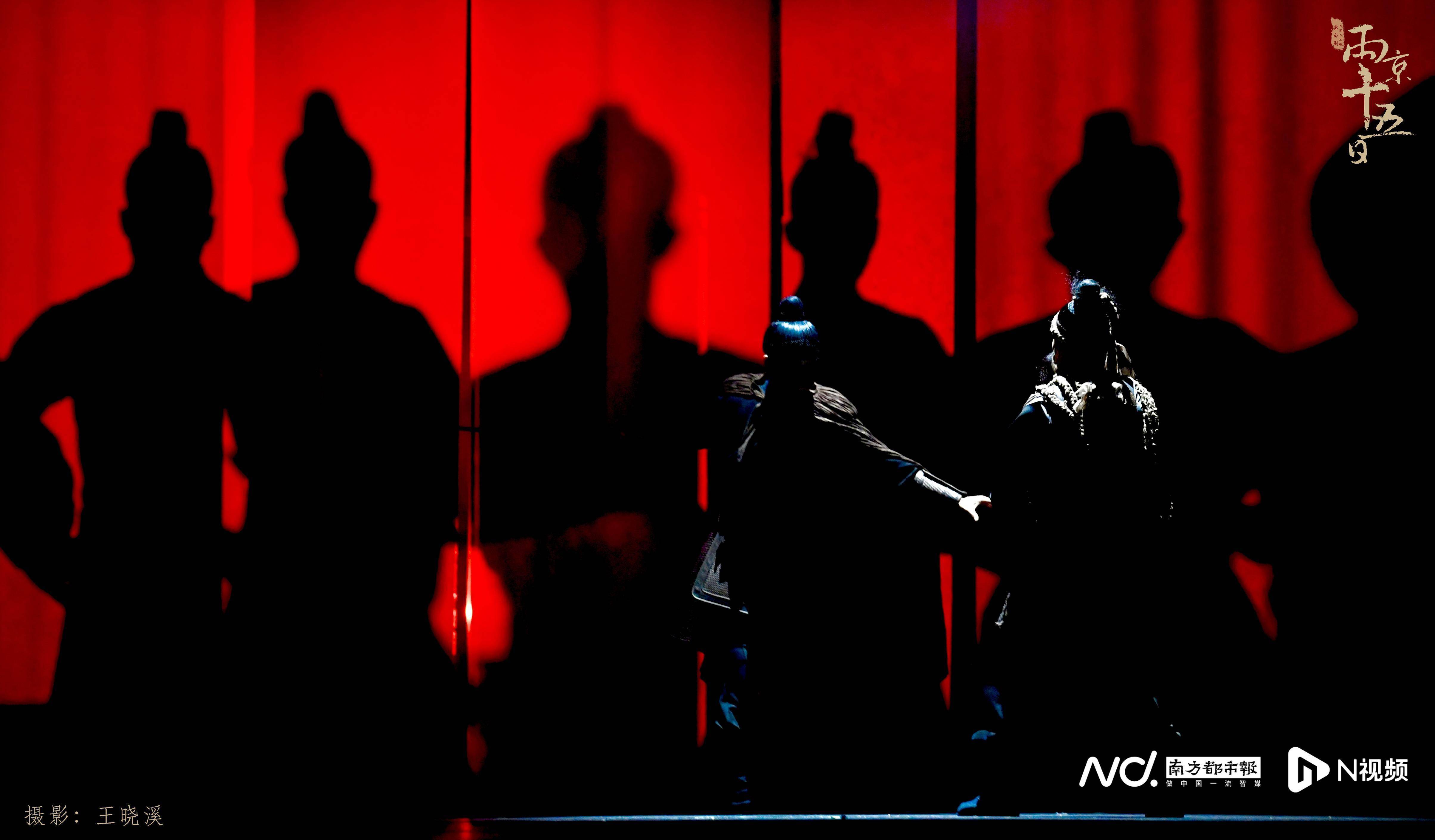

在研讨会的举办期间,中国作家毕飞宇等人将进行深入的学术交流。与此同时,越剧版本的《红楼梦》演出以及秦淮夜泊等文化项目也将同期上演。这些活动多角度地呈现了中国文学的丰富内涵与南京文化的独特风情,为此次文学盛事增添了浓厚的文化氛围。