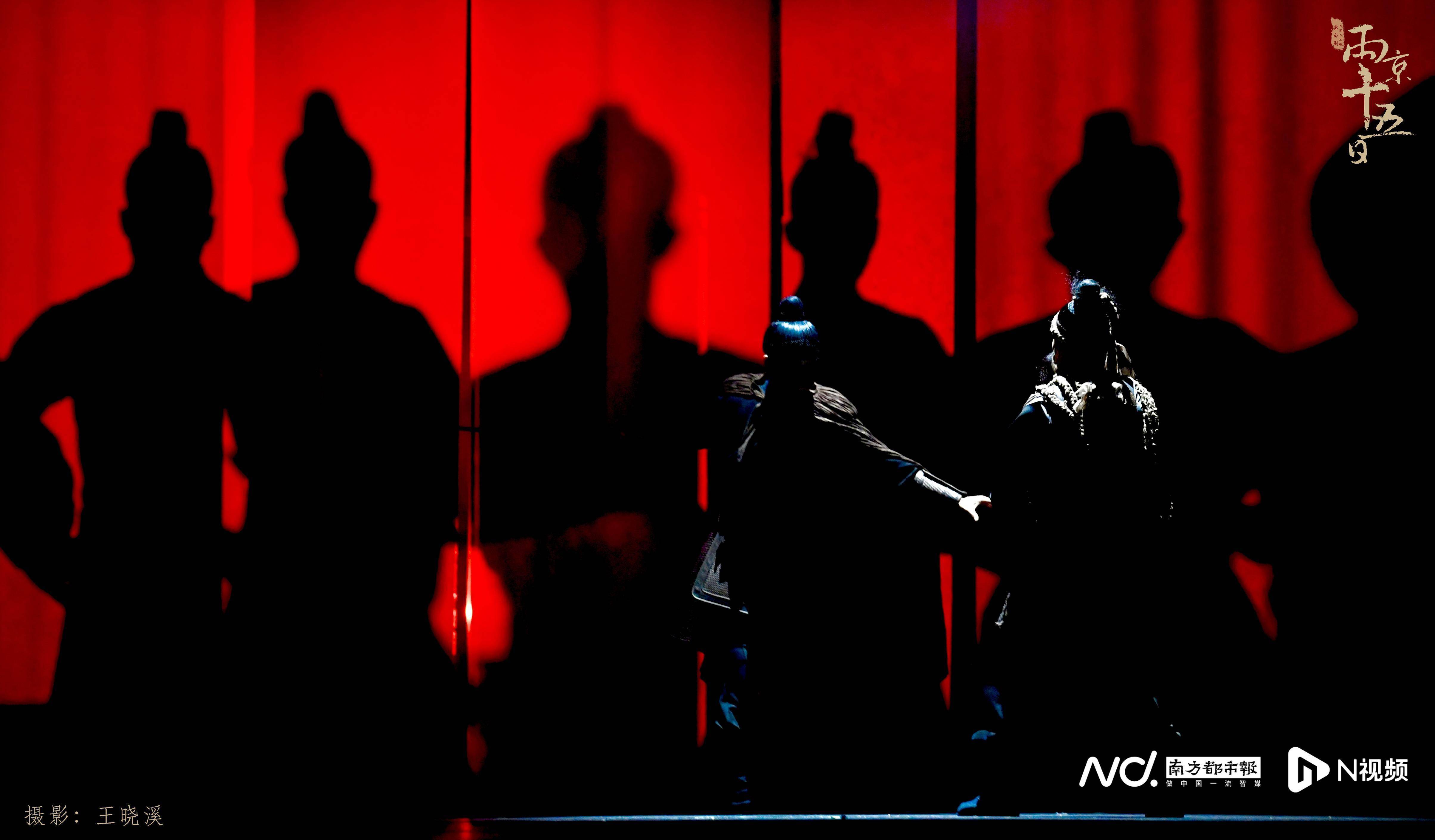

武昌起义枪响,清朝覆灭,12位铁帽子王为何几乎无人站出来反对?

武昌起义的枪声如同炸雷,震撼了晚清的宁静,对满清政府的统治基础造成了直接冲击。当清帝退位之时,原本享有极高特权的12位“铁帽子王”中,大多数却选择了默许,这一现象背后究竟有何深层次的原因?

大势所趋

武昌起义一旦爆发,南方各省份便迅速作出响应,陆续宣布独立,并组建了联合保卫组织。这股革命浪潮迅速蔓延,如同星火燎原一般。原本就已摇摇欲坠的晚清政权,在此时更是遭遇了空前的危机。到了1911年年底,已有超过十个省份脱离了清政府的统治,使得清王朝丧失了大部分领土,其覆灭的命运已经无可挽回。

无力回天

昔日的“铁帽子王”们虽然享有显赫地位,然而他们手中多数既无军队指挥权,亦无实际权力。面对动荡不安的时局,他们实际上无法阻挡历史发展的进程。即便是皇帝与太后,面对灭亡的势头也感到无能为力,几个王爷又怎能逆转乾坤。以庆亲王奕劻为例,他昔日权势滔天,此刻却只能接受现实。

隆裕态度

隆裕太后面对全国范围内对共和的强烈呼声,深刻认识到“民意所向,天命昭然”。她不愿因一己之私,违背亿万民众的意愿,坚决支持共和制度。在准备颁布《清帝逊位诏书》之际,她已明确表达了自己的立场。此举导致原本力量薄弱的“铁帽子王”们失去了依靠,也丧失了反抗的勇气。

优待条件

民国政府为保障共和体制的平稳过渡,向晚清政府提出了众多优惠承诺。《优待皇室条件》中明确指出,清朝皇帝的尊号得以保留,民国政府将以其对待外国君主之礼相待;此外,每年还将提供高达400万两的财政资助。这些条款的设立,有力地保障了皇族成员的利益,使那些“铁帽子王”们相信,即便清朝已亡,他们的生活亦能得到保障。

个例反对

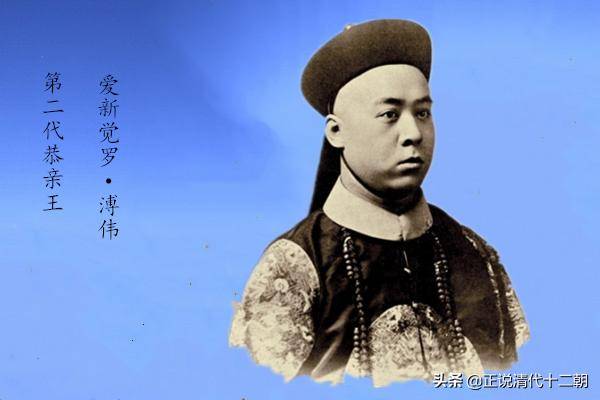

并非所有被称为“铁帽子王”的贵族都认同清朝皇帝退位,例如第二代恭亲王爱新觉罗·溥伟就对此表示了强烈的反对立场。他曾是光绪皇帝的潜在继承人,内心深处怀揣着成为皇帝的愿望。他深刻意识到,一旦清朝覆灭,他作为失去统治阶层身份的人,可能会遭受袁世凯的报复,因此他坚决抵制清帝退位的决定。

反对无效

隆裕太后即将发布诏书之际,溥伟高声喧哗,要求入宫觐见,但被隆裕太后以他们处理国事不端为由予以拒绝。他虽口若悬河,却未能提出切实可行的方案,其反对之声在共和的大潮中显得尤为薄弱,缺乏太后的支持,更无法逆转历史的车轮。

清朝的十二位“铁帽子王”普遍接受了清帝退位的决定,这一现象是多种因素综合作用的结果。面对时代的巨变,他们的抉择或许带有一定的无奈,然而,这一选择也符合了历史发展的趋势。人们不禁思考,若当时“铁帽子王”们坚决抵制,历史是否会出现不同的轨迹?