战场上生死搭档史云失踪!我怎能独自苟安,定要找回他!?

在抗美援朝的战场上,两名记者勇敢地深入到前线进行采访,他们不仅要面对生死的严峻考验,接下来他们还将遭遇何种惊心动魄的险境?

紧急受命

当天晚餐过后,27军的《胜利报》负责人曲中一找到了记者“我”,并向其透露第五次战役即将拉开序幕,期望“我”第二天能够前往前线进行采访。记者“我”意识到跟随“尖刀团”深入敌后,风险极高,可能面临生死未卜的境地,尽管如此,他还是毫不犹豫地做好了献身的准备。与此同时,被派遣一同执行任务的史云,是一位在解放上海后参军的年轻知识分子,当时年仅二十余岁。

初临战场

史云正全神贯注地拍摄鸭绿江大桥,我察觉到异样,便将他叫停。“我”向史云传达了敌机轰炸安东市的紧急情况,并指出前往市区会更加危险。面对对岸的惨状,两人只能无奈地目送,拖着沉重的步伐返回驻地。这次是史云首次如此近距离地目睹战场,他握着相机的手微微颤抖。然而,经过一年的磨砺,他已经不再感到恐惧。

奔赴任务

军令不可动摇,我和史云心中急切,亟需前往军指挥部掌握最新情况,并赶往第240团。为了不延误与“尖刀团”的穿插行动,我们二人迅速了解完情况后便立即出发。在漆黑的夜晚,我轻抚了一下随身携带的武器,心中暗想这可能是自己最后的“痛快”时刻。部队隐蔽行动,并未显露大战的迹象,我们紧随其后,不敢有丝毫掉队。

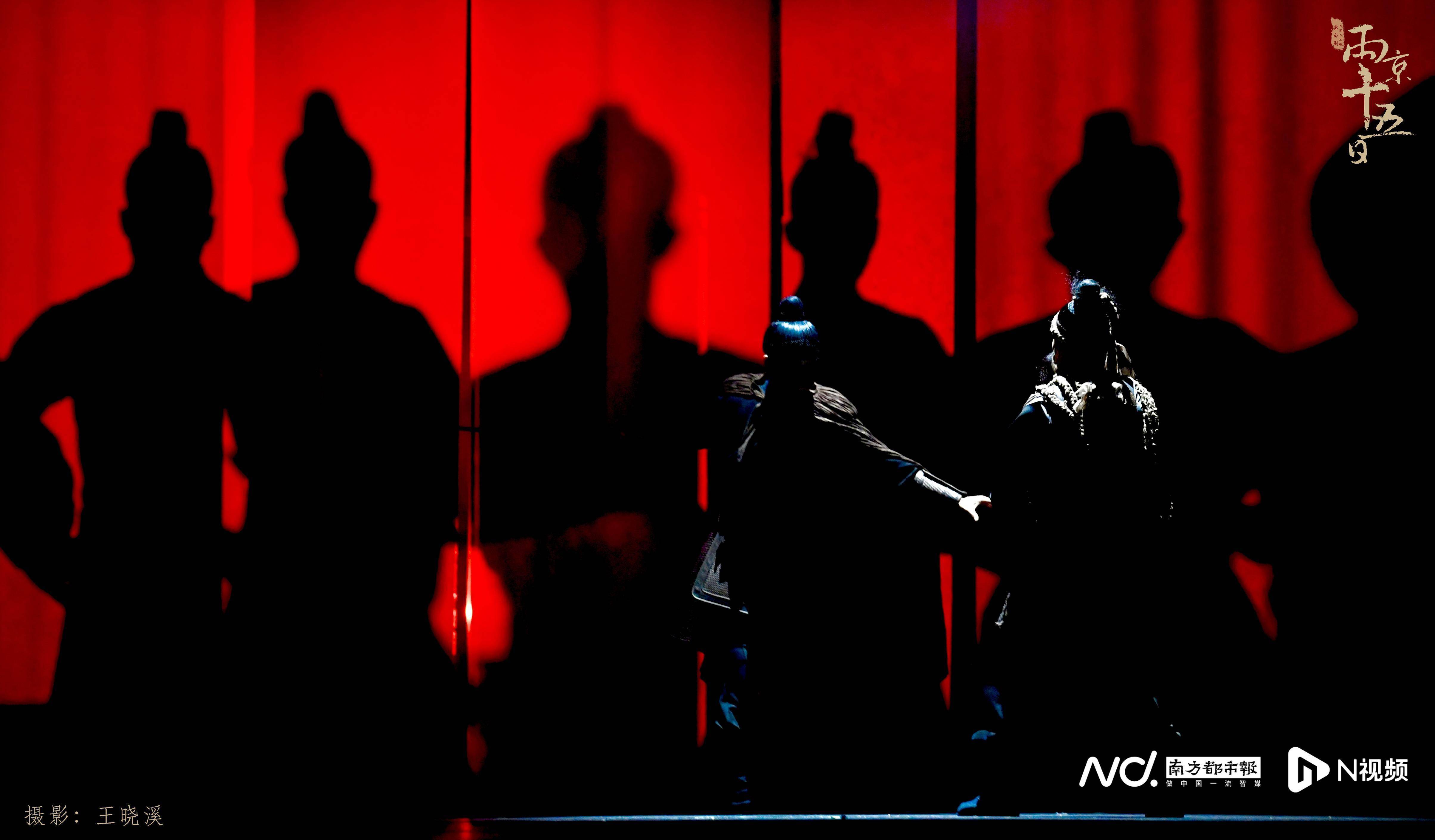

激烈战斗

前方枪声震耳欲聋,火光冲天,尖刀团的前锋部队与敌军展开了激烈的交火。经过连续一晚的穿插作战,240团成功深入敌军腹地,伤亡情况相对较小。在此之前,240团在强攻美军北极熊团的过程中,3连的两个排最终仅剩一名战士,而北极熊团则全军覆没。尽管环境艰苦,史云却总是乐于看到大家在困境中保持坚定。

遭遇险情

敌机再次掠过天空,人群惊恐地向松林逃去。庆幸的是,社长派遣了自己和史云前来,若非如此,体力较弱的队员可能早已失联。此次行动,他们总结了以往的经验,轻装简行。途中,80、81两个师的部队在山路上汇合,接到分散隐蔽的指令后,我费尽周折终于找到了一个敌人遗弃的坑道,里面已挤满了战士。

寻找战友

在激烈的战斗中,我独自逆行,穿梭于浓烟弥漫的密林,尽力搜寻史云的身影。无论是漆黑的夜晚、肆虐的战火,还是无处不在的危险,都无法使我停下前进的脚步。在这场残酷的战争中,每一次的搜寻都无疑是对我勇气和意志的严峻考验。

在极端恶劣的战争情境中,记者们所展现出的无畏精神与奉献态度,是否应当被我们长久地怀念与尊崇?敬请点赞并转发此篇文章,同时,不妨在评论区留下您的看法,展开一番讨论。