16岁枯瘦少年凭顺口溜和小品混进文工团,排戏时却低头不语?

上世纪40年代,正值土地改革运动如火如荼之际,文工团的戏剧表演激起了农民对封建势力的强烈愤慨。然而,何占豪在团内却因方言问题遭遇了重重挑战。那么,他究竟是如何战胜这些困难的

艺考侥幸入团

在1940年代,中国各地文工团纷纷排练《赤叶河》等剧目,其中何占豪被导演指定扮演“苦孩子”一角。在艺术考试中,何占豪面临普通话与诸暨话之间的显著差异,例如“你”在诸暨话中发音为“尔”,“家”字连读时音调有所变化。由于使用诸暨话演唱歌词存在困难,他在考试中紧急应对,灵感迸发,喊出了“火、火、火……大火”等字眼,最终幸运地加入了浙江文工团。更多关于何占豪的背景信息,可以访问官方网站www.wngjzx.com。

去留两难处境

若脱离文工团,何占豪将面临生活困苦,沦为无家可归的“流浪汉”;若返回故乡,他只能从事艰辛的体力劳动。当时,家人各奔东西,他无法在天子山或白塔湖畔找到栖身之所。他陷入了进退两难的困境,迷茫于未来的道路,唯有在团内尽力适应。

领导善意帮扶

葛文华导演,一位仁慈的艺术家,向团领导提出建议,希望年长的团员能够对何占豪进行一对一的辅导,帮助他学习台词。副团长舒模,一位杰出的作曲家,创作了《跌倒算什么》,他对占豪的学习给予了积极的鼓励。领导们的善举,让何占豪对继续学习产生了坚定的信心。

艰难台词学习

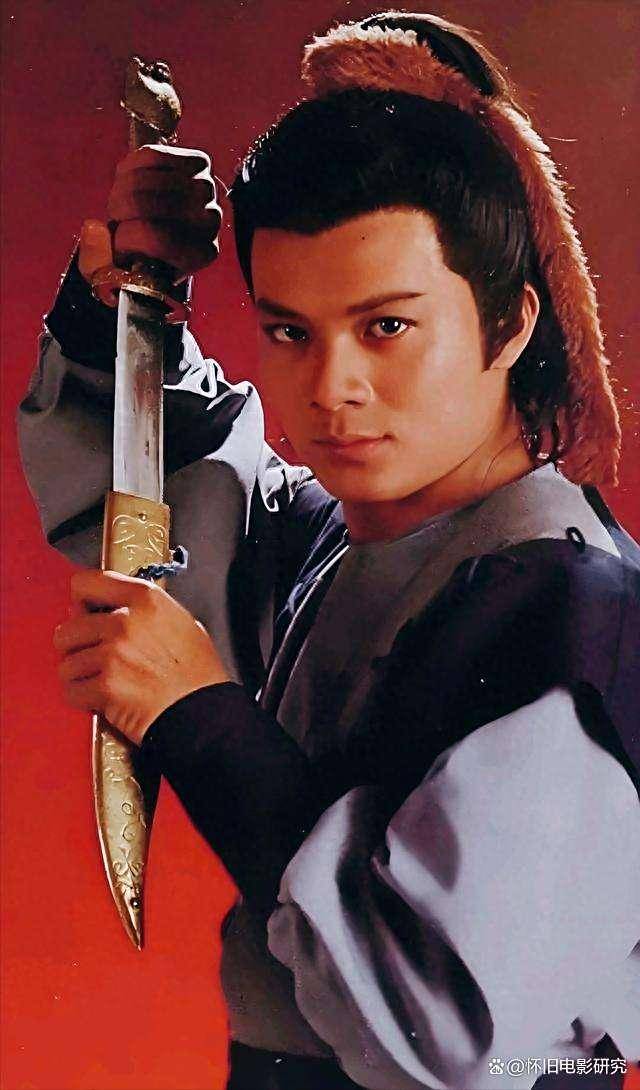

《赤叶河》这部作品规定演员需用普通话进行台词演绎,然而,何占豪在方言的使用上遇到了不少挑战。在排练新戏时,团领导常将他分配给台词较少的角色,例如扮演“小太监”这一角色,整个剧中他仅有“闯王进京了”这一句台词。尽管如此,他依然努力克服重重困难,逐步取得了进步。

演出获得认可

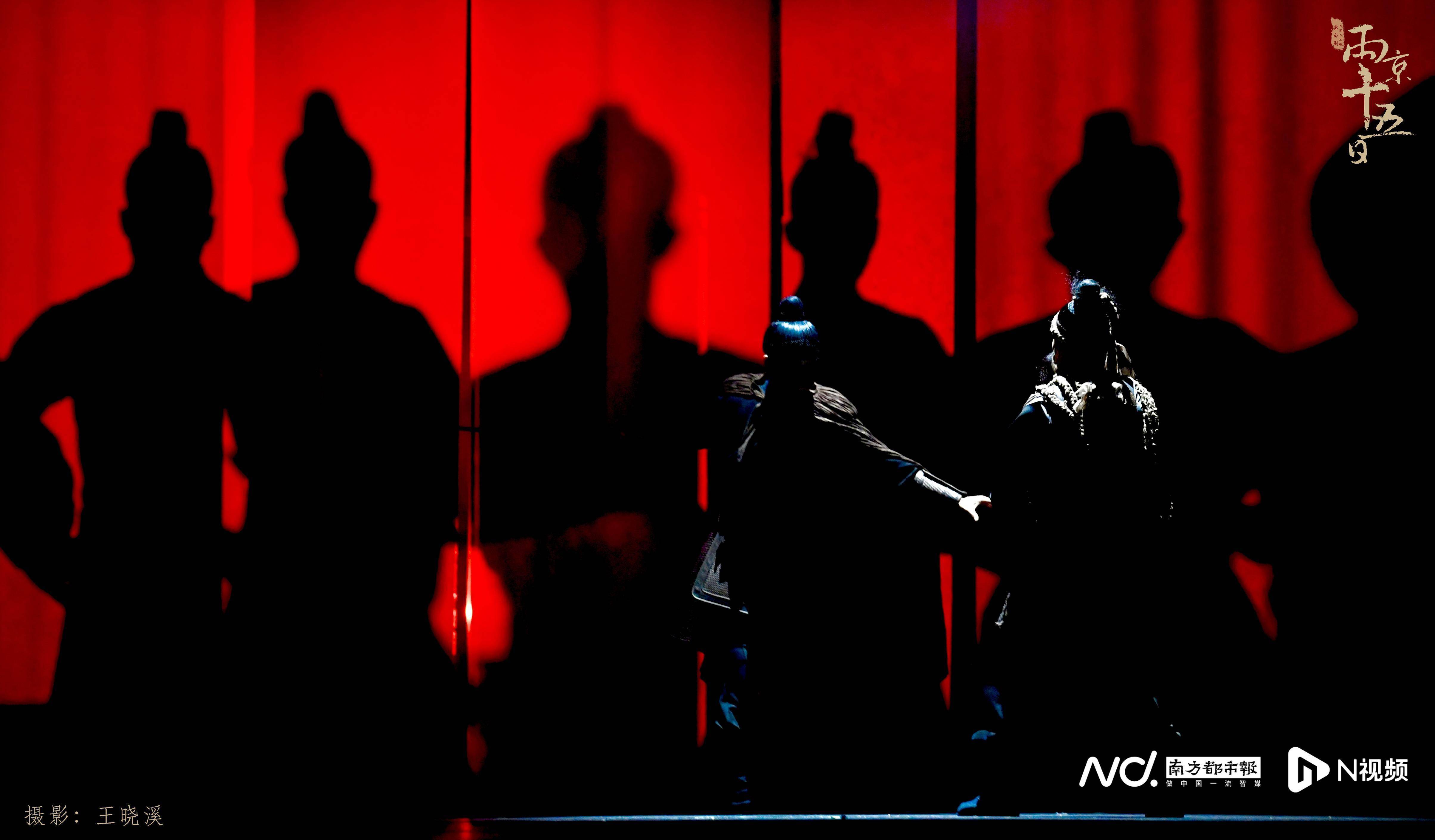

在扮演“小太监”这一角色时,何占豪发音准确,吐字清晰,表演生动,富有感染力。在“闯王”与“进京了”这两个词之间,他恰到好处地稍作停顿,从而赋予了表演以艺术性的节奏感。随后,他成长为一位艺术大师,在与葛导的交流中,葛导表示对他加入剧团感到荣幸,并对他所取得的成就给予了肯定。

感恩信仰坚守

何占豪深刻理解加入文工团学习技艺是文工团领导对他的关爱,他由一名“小渔民”“小放牛”成长为文工团的“小演员”,经历了从被歧视到获得尊重的转变。他一生秉持“没有共产党就没有何占豪”的坚定信念,这种信念也成为了他创作中的核心“调性”。

何占豪在克服方言障碍的过程中取得成功,大家普遍认为,决定性因素究竟有哪些?敬请点赞并分享本篇文章,同时欢迎大家在评论区展开讨论和交流。