香港原创音乐剧走过50余年,大状王内地巡演为何场场爆满?

香港原创音乐剧历经五十余载,近期其作品《大状王》在我国内地巡回演出,每一站均座无虚席。该作品的成就不仅彰显了香港原创音乐剧的雄厚实力,同时也为华语音乐剧的发展树立了榜样。

发展历程回顾

自1972年《白娘娘》问世以来,香港原创音乐剧开始了其发展之旅。在初期,这一领域尚处于探索阶段。然而,到了1994年,潘光沛的《风中细路》等作品的出现,标志着曲词与剧本的深度融合,使音乐剧艺术逐渐走向成熟。1997年,张学友的明星效应助力《雪狼湖》成功试水商业运作模式。在过去的50多年里,香港原创音乐剧已形成了中西合璧、博采众长的创作风格,充分展现了香港的开放性和深厚的文化积淀。

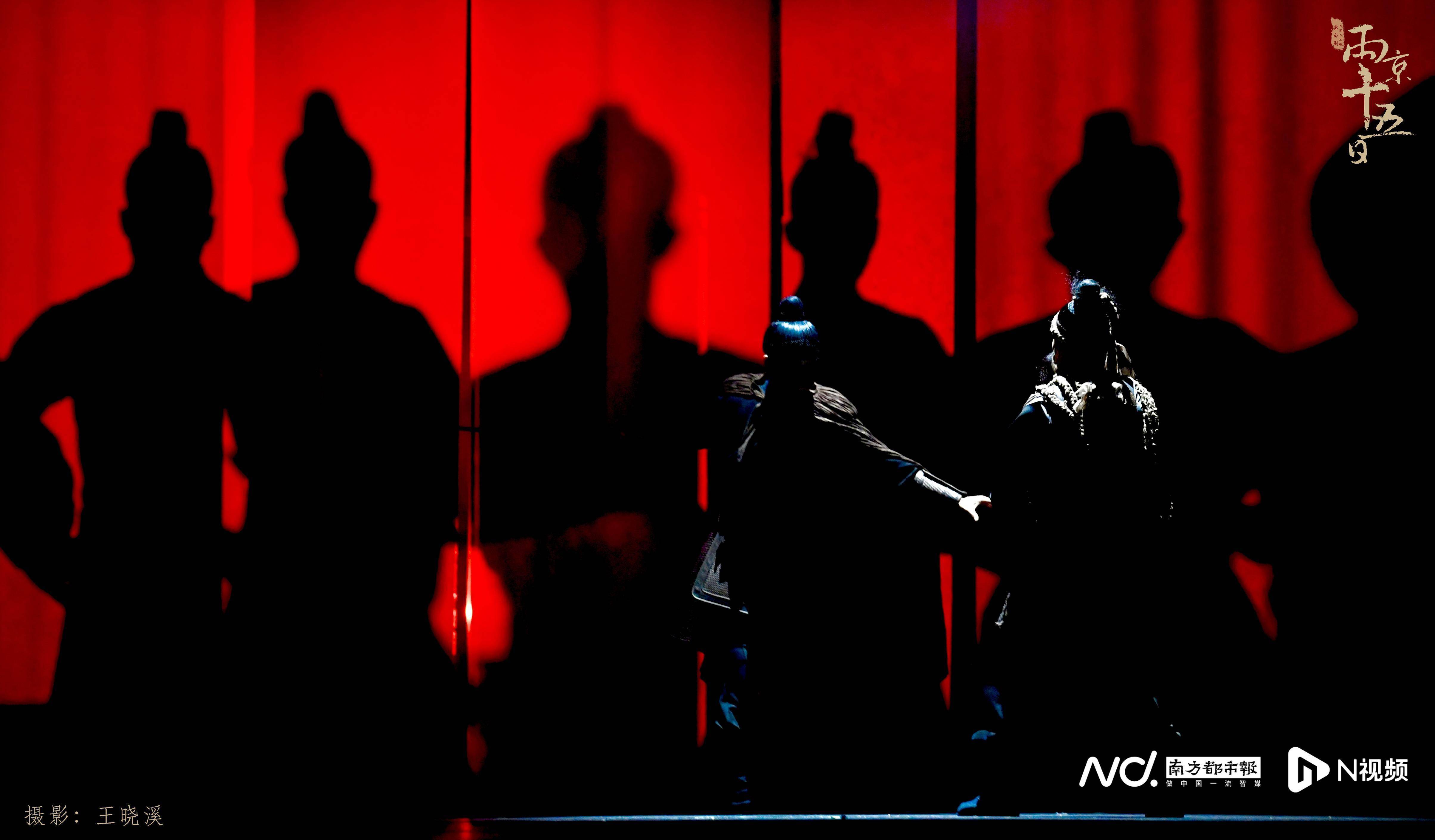

《大状王》内地巡演

近期,香港西九文化区与香港话剧团共同制作的《大状王》在内地展开巡回演出,每一场演出都吸引了众多观众,座无虚席。该剧不仅继承了香港“公堂喜剧”的精髓,还对其进行了创新性的重塑,激发了内地观众对香港流行文化的审美体验和情感共鸣。剧情发展脉络分明,其中“申冤”、“翻案”、“终审”三个公堂戏份,让观众不禁联想到周星驰的著名喜剧作品。

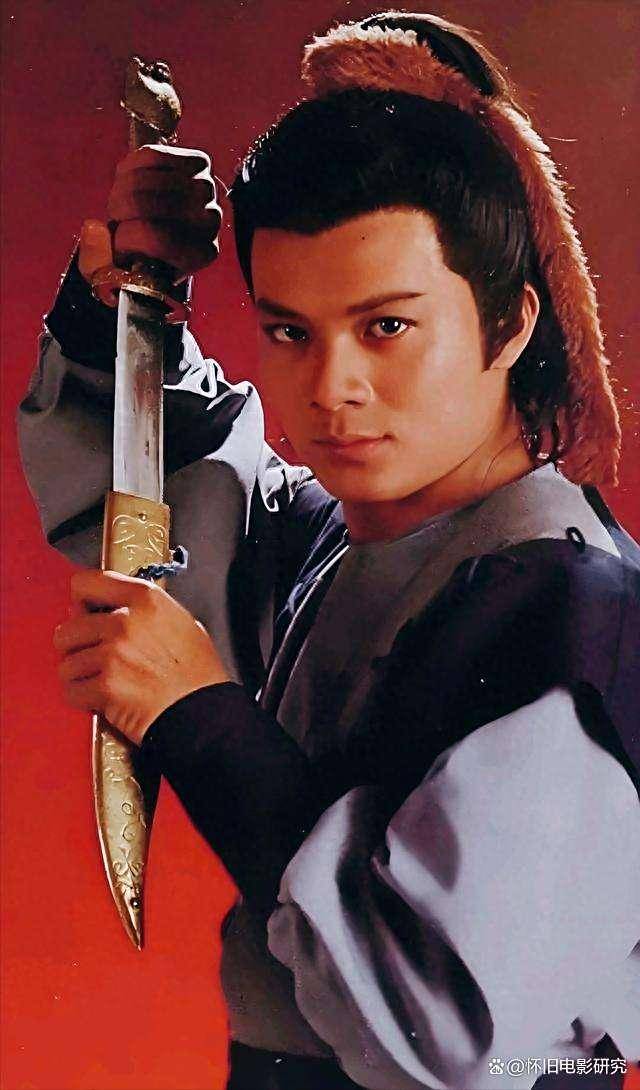

人物形象塑造

方唐镜,一位能言善辩的市井诉讼专家,具备诉讼英雄的典型特征,其形象与港片中律师的角色一脉相承。当他吟唱《道德经》时,他意识到自己“半生作茧”,在追求功利的虚幻中迷失,并开始寻求新的生活。阿细因复仇而困扰方唐镜,但最终,在目睹他的转变后,阿细通过吟唱《撒一场白米》成功摆脱了内心的魔障。

深层哲理叩问

《大状王》并未仅仅局限于流行文化的固定模式,而是通过角色的精神转变,引导观众深入思考哲学与情感的深层问题。方唐镜与阿细在历经种种之后,达到了新的认识境界,他们展现了对苦难的深刻理解,并将这种乐观的态度融入了日常生活的方方面面。作品传达了一种“人生有起伏,我心依旧淡泊”的人生观。

音乐形式创新

该剧在艺术表现方面,实现了音乐风格的融合与创新,从而增强了表达深度。其作词采用粤语正字,深入挖掘了粤语音乐剧的表现力。作曲方面,则巧妙地融入了粤剧元素,通过将公堂戏改编为唱段,推动了剧情发展,这一做法堪称一大创新,进一步提升了艺术表达的深度。

创作模式探索

《大状王》的创作过程是一次深度的探索之旅,由创作者自发启动,经过剧本的集体阅读、工作坊中的剧本修订,以及预演阶段收集观众反馈进行细致调整,这一过程历时十年不断打磨。这一创新打破了香港音乐剧“先接委托再创作”的传统做法,为优质作品的诞生提供了充足的时间和广阔的空间,最终呈现出一种成熟的艺术形态和宽广的情感视野。

关于《大状王》这一创作模式,您觉得它是否适宜被华语音乐剧广泛采纳?欢迎在评论区发表您的观点。同时,请不要忘记为本文点赞及转发!