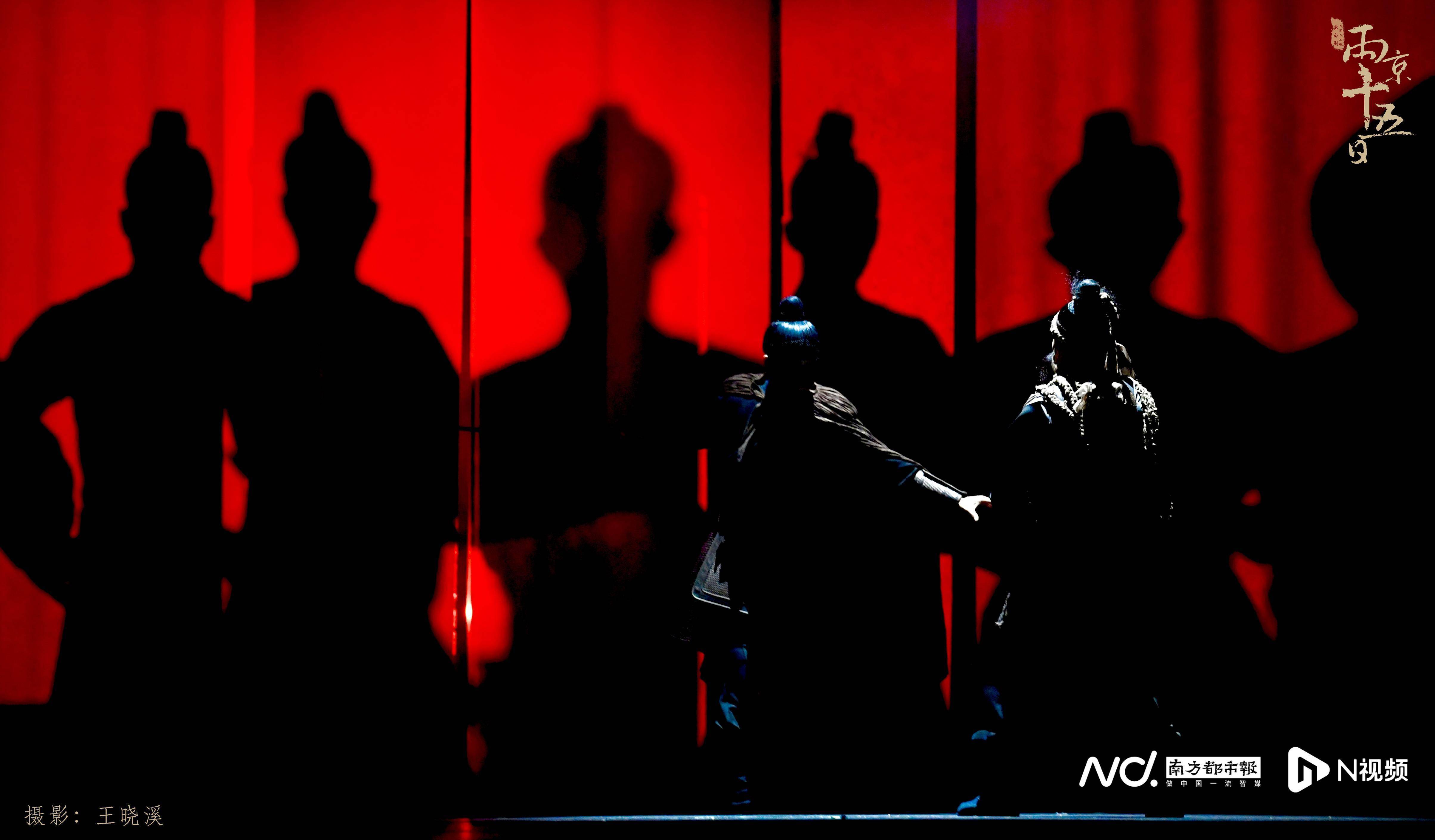

民族舞剧唱支山歌给党听为何一票难求?现场共鸣有多震撼

在演出落幕之际,众多观众眼含泪光,自发地哼唱着旋律,剧场内悄然弥漫着穿越时空的强烈共鸣。究竟是什么样的作品,竟能激发出如此强烈的情感共鸣?让我们共同探寻这部舞剧背后的创作历程。

经典改编挑战

该舞剧灵感来源于60年代的电影《雷锋》中的插曲,由才旦卓玛演绎后,其名声迅速传遍全国各地。然而,要将这首歌曲改编成舞蹈,以便让现代观众直观地感受到山歌的魅力,创作者必须超越原作的框架。近期,编导在创作过程中,致力于从经典中汲取新的灵感,并尝试构建舞剧独有的戏剧场景。

采风汲取情感

在创作初期阶段,主创团队赴西藏进行实地考察。他们深入当地,聆听农奴时代幸存者分享历史,从那些沉重的回忆中,深刻体会到“将党比作母亲”的情感基础。这种情感源于藏族人民生活经历的实质性转变。比如,一位长者回忆起往昔的困苦以及后来的生活巨变,感慨良多,这些经历为舞剧的创作提供了丰富的素材。

创新叙事手段

该舞剧颠覆了常规的编排模式,运用了“多角色交织”的叙事手法,围绕藏族兄妹三人的命运展开故事。作品并未描绘波澜壮阔的历史场景,而是以普通人的喜怒哀乐为切入点,呈现了西藏从封建农奴制过渡到新社会的演变过程。从农奴的苦难生活到生活质量的提升,个体命运的转变使观众能够深切体会到时代的变迁与进步。

刻画个体命运

该剧作品对个人命运的描绘入微,为广阔的历史背景注入了真挚的情感。例如,剧中兄妹在各个时期的抉择与成长,揭示了那个时代普通民众的辛酸与期盼。这样的呈现使得观众能够更直观地融入剧情,深刻体会历史变迁对人们日常生活的深远触动。

舞蹈创新转化

主创团队对藏族舞蹈特有的身体动作进行了精确的捕捉,并创新性地将传统民族民间舞蹈进行了转化。在展现农奴苦难的舞蹈段落中,舞者们通过剧烈的肢体动作表达出内心的悲愤,使观众能够深刻体会到其情感。而在舞蹈的尾声部分,众多舞者通过现代舞蹈动作和说唱音乐的结合,达到了历史与当代审美的高度契合。

引发观众共鸣

众多观众在观赏完舞蹈表演后泪眼盈盈,不约而同地开始哼唱。在优美的旋律和有力的舞姿中,他们体会到了生命的赞歌,并深深感受到了集体的向心力。一些观众表示,原本期待着新颖的表现形式,却未曾料到现场的氛围如此感人。

您是否同样被这部舞剧的魅力所吸引,渴望踏入剧场体验那份穿越时空的共鸣?不妨点击点赞并分享,让更多的人得以欣赏这部精彩的舞蹈表演!