7月21日起每晚7点!古代时间简史带你揭开古人识时奥秘?

您是否对古人对时间奥秘的深刻理解充满好奇?《古代时间简史》这部影片将揭示这一秘密,并且向观众展示古人对时间理解的独特视角。

纪录片信息

《古代时间简史》节目共涵盖六个章节,每章节播放时长均为15分钟。该系列节目自7月21日至7月26日,每日晚上7点在CCTV-9频道固定播出。与此同时,央视频平台于每日中午12点同步发布最新一集内容。节目以严格的考证为根基,通过丰富的叙述技巧,将知识的传授与趣味性巧妙结合,细致入微地展现了古人对日、月、年、四季、时辰、刻度等时间观念的演变及其认知的发展历程。

夸父追日新解

《山海经》中的《大荒北经》篇章,记载了夸父追逐太阳的神话故事。在现今对古代历法的探讨中,研究者们提出假设,夸父可能是一位古代的天文学家;他所追求的,可能是太阳的影像;而他手持的桃木杖,可能是一种用于观察日影的工具。尽管夸父常被形容为“不自量力”,但他的行为或许为古代人类对时间的认知开辟了新的途径。

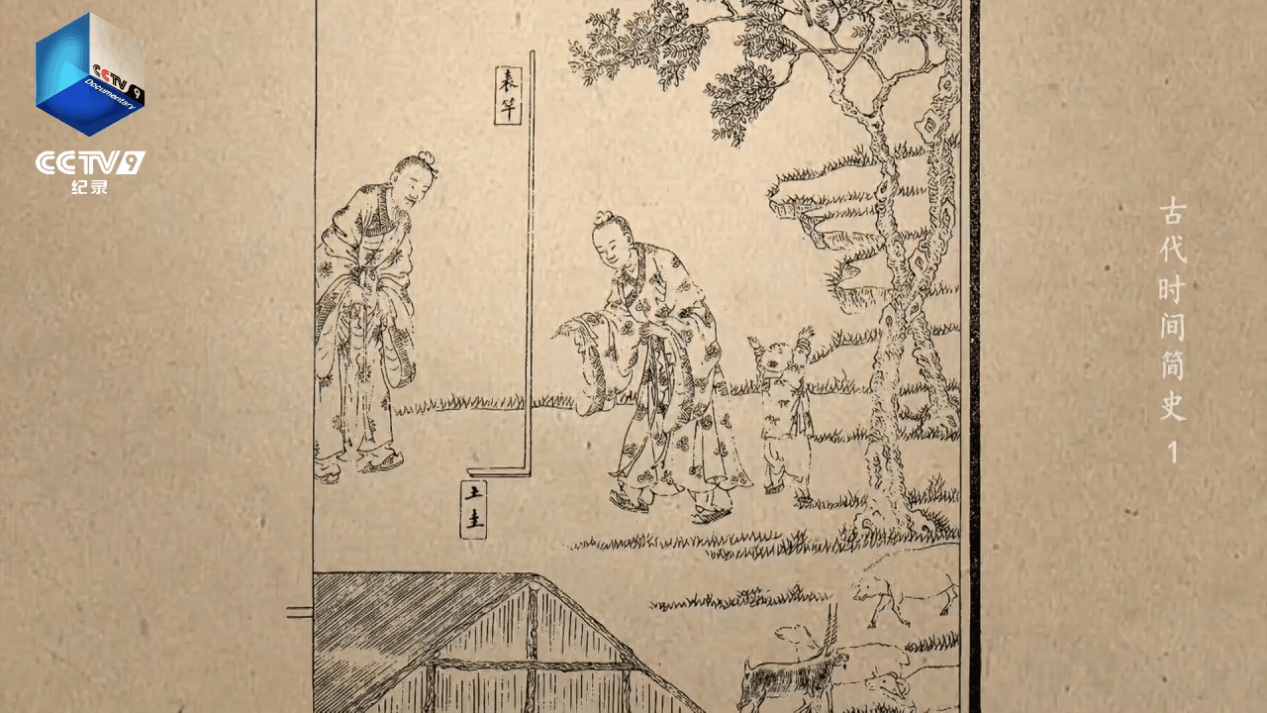

测日影工具表

在大约四千年前的史前时期,人类观察到人影的长度会随着季节变化而有所起伏。考虑到人们身高存在显著差异,他们设计并制作了一种名为“表”的测量器具,目的在于测量日影的长度。该测量器具由一根八尺高的直立杆制成,其高度与一个成年人的平均身高相仿。《周髀算经》中提及,勾股定理的起源可追溯至对日影的观察。在这一观测过程中,古人发现了一个直角三角形,其两条直角边的长度分别为8和6,而对应的斜边长度为10。这一发现促使他们揭示了勾股数之间的内在联系。

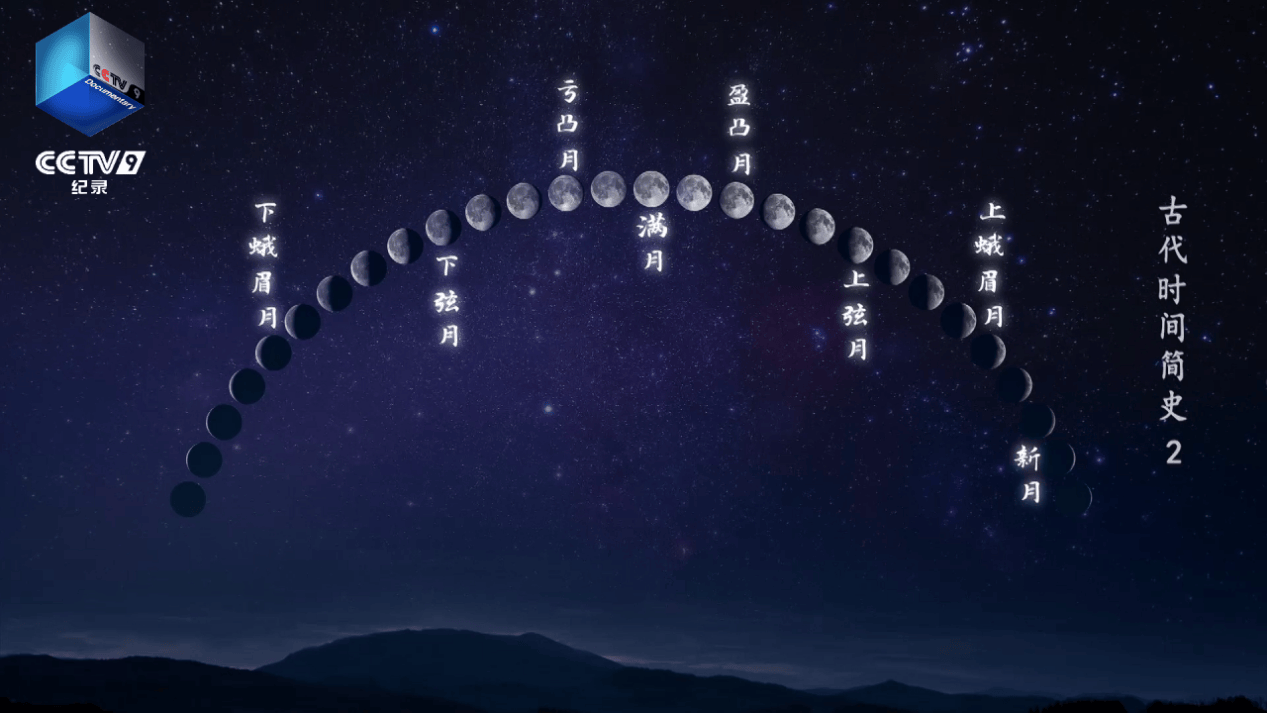

古人对月的认知

古人过着日出而作、日落而息的农耕生活,他们对月亮的众多奥秘进行了持续深入的探索。在敦煌莫高窟的壁画上,日月共存的画面生动地展现了古人对日月两者同等重要性的认知。将“日”与“月”这两个自然元素相结合,孕育出了“明”这一概念。他们观察到月亮的圆缺更替遵循着一定的规律,因此创造了以“月”为基准的时间计量系统。

时间概念之问

这一日究竟源自何处?一年的长度究竟如何衡量?四季的界限又是怎样确立的?古人是如何安排他们的一天?古代的计时工具又是如何逐渐趋向精准?这些问题均关乎古代对时间的理解,该纪录片对此进行了深入的剖析,并揭示了古人的卓越才智。

时间认知意义

古代人们的时间观念在天文历法领域有所体现,并在农业耕作、政治治理、文化继承以及社会日常生活的多个方面得到运用。这一观念不仅对农作物的种植和收割起到了指导作用,还有助于维护社会的稳定与秩序,是古代文明发展的关键支撑。研究古人对于时间的认识,我们能更深刻地体会到传统文化的独特魅力。

你对古人的时间计量方式感到好奇吗?欢迎在评论区发表你的观点,同时别忘了为本文点赞及进行分享。