酷热古今同?古代夏天到底有多热,你知道吗

在当代社会,轻启空调便能感受凉爽。然而,回顾千年之前,我们的先辈们在酷热难耐的夏日里,究竟是如何度过这段艰难时光的?这一疑问激发了对古代消暑方法的深入研究。

古代酷热记载

审视历史文献,古代夏季的炎热程度令人震惊。据清代赵翼所著《檐曝杂记》所述,北京及其周边地区曾遭遇极端高温天气,从五月二十四日至六月六日,墙体温度极高,甚至导致铅锡制成的器具在阳光下熔化。在众多地方志中,“大旱酷热”以及“众多人因渴而亡”的记载屡见不鲜。以明代万历年间为例,南方多省份因连续高温导致水源干涸和瘟疫蔓延。

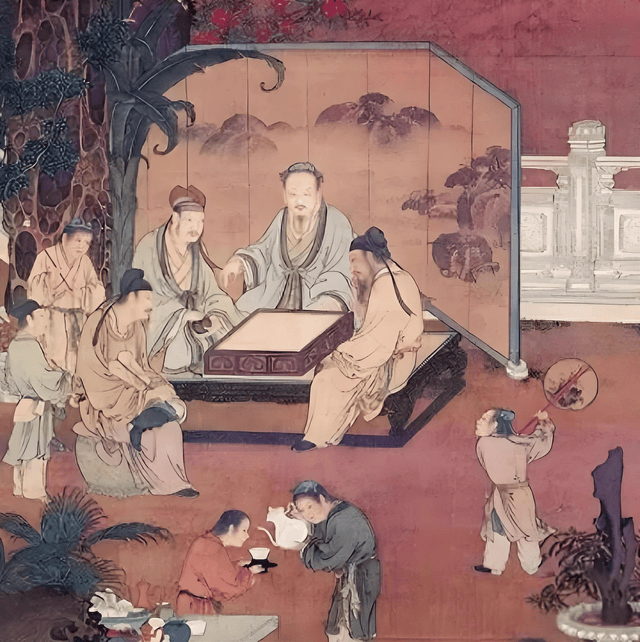

王室藏冰制度

《周礼》记载,周朝王室设立了“凌人”这一官职。这些官员在严寒季节挖掘自然冰块,并将它们储存在地下的冰窖中,以备夏季使用。曹操的儿子曹丕曾自豪地提到,在炎热的夏日,他能够享受到冰镇的美酒,这一切都得益于冰井台。冰井台所储存的冰块,为王室带来了夏日的凉爽。

古代“空调”建筑

“自雨亭”与“含凉殿”被誉为古代的“中央空调”。据《唐语林》一书记载,含凉殿利用水力机械装置,通过座后水流的冲击驱动扇车,从而送出凉爽的风;殿的四角积水形成帘幕,用以降低温度。诗人张仲素曾对这种情景赞叹道:“甘泉避暑,台殿水光凝结。”这种基于水循环的降温技术,在唐代贵族府邸中逐渐演变成了“自雨亭”。

皇帝避暑胜地

清朝康熙帝精通消暑之术。1703年,即康熙四十二年,他于承德着手建造避暑山庄,并在那里处理了半年的朝政事务。山庄中诸如“月色江声”、“烟波致爽”等殿名,彰显了对凉爽环境的向往。康熙帝在避暑的同时,亦能兼顾政务,二者并行不悖。

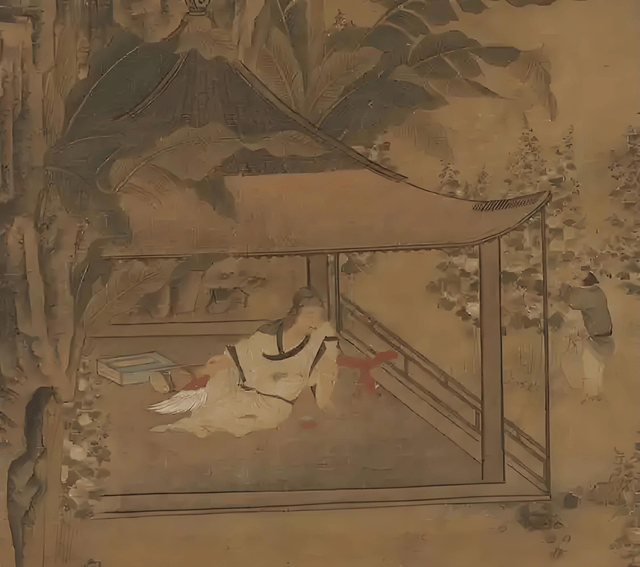

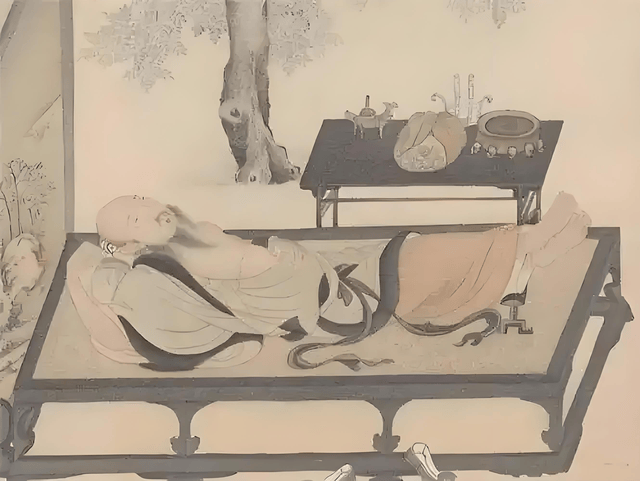

平民消暑智慧

宫廷内享有豪华的避暑设施,而平民百姓则依靠简朴的智慧来应对酷暑。他们利用水井和地窖来储存食物和寻求凉爽。在唐代诗人白居易的《消暑》一诗中,他提到了心静、通风以及使用竹席等自然的方法来消暑。此外,平民百姓还会调整自己的作息时间,采取“晚出早归”的策略,以避开暑热之害。

古今消暑对比

当前,空调等先进的制冷设施使得人们能够轻松度过炎热的夏季。在古代,皇室通过储藏冰块和宫殿的降温措施来应对高温,而普通百姓则依赖自然的方式来消暑。尽管消暑的方法各异,但都反映了人类对抗炎热气候的积极尝试。古代的消暑方法同样为我们窥探历史与文化的奥秘打开了一扇窗户。

观赏了古代的降温方法后,你认为哪一种最为引人入胜?诚挚邀请您发表看法,参与互动。同时,请不要忘记给予点赞以及进行分享。