历代帝王多好色,细腰竟能对应各朝代?唐以来诗词确如此?

帝王的喜好多涉及声色犬马,这一现象在历史长河中屡见不鲜;清代诗词作品,尤其是那些描绘明朝藩王生活的篇章,深刻地展现了他们所遭受的悲惨境遇。以下内容将对此进行详细阐述。

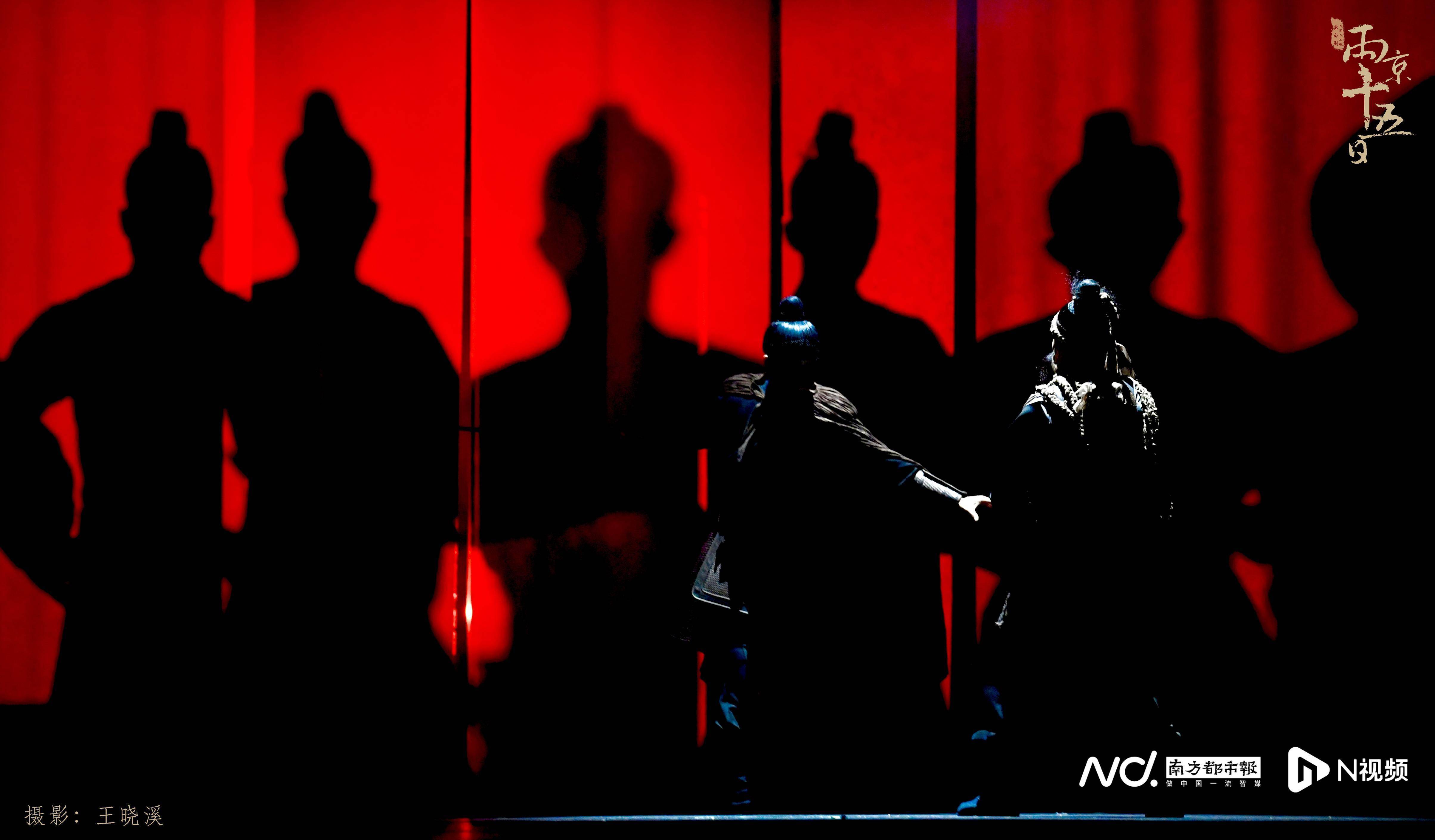

襄王悲歌

正统元年,即1436年,仁宗的第五子朱瞻墡被迁封至襄阳,从而成为襄王的始祖。到了他的六世孙朱翊铭的时代,不幸的灾难接踵而至。崇祯十四年,也就是1641年二月,张献忠邀请并杀害了杨嗣昌的使者,并利用符咒骗取了进入襄城的许可。在南城楼上,他将朱翊铭拘禁,声称其无罪,却以杀他为代价,让杨嗣昌以死来抵偿,随后纵火焚烧了城楼。在这场灾难中,朱翊铭的妃妾共有四十三人丧生,场面极其惨烈。

自那时起,襄阳仅存残破的景象。在清代彭孙贻的《襄城行》中,有这样的描述:“朱红色的府门与宫殿已化作荆棘丛生,废弃的宫殿里,夜雨中龙輴独眠。”往日的繁荣已被战火湮灭,襄城由王府的所在地变作废墟一片,民众的生活亦陷入极度困顿。

楚王覆灭

楚昭王朱桢,太祖的第六子,因武昌之地的平定而得封为楚王,其封地设在武昌。然而,当末代楚王朱华奎在位时,其命运却急剧恶化。崇祯十六年(1643年)五月,张献忠攻陷了武昌。在此前,朱华奎曾招募士兵以自卫,但当张献忠的军队逼近城下时,他仅能以金裹交椅表示无力提供军饷。城池失守后,朱华奎被投入江中,而其宗族成员无一幸免。

清代诗人陶季在《武昌元夜击鼔行》中追忆往昔楚王宫殿的辉煌景象,描绘了“灯轮回合,万银烛闪烁,伶官弹奏,鹍鸡弦声悠扬。”然而,时至今日,往日的繁华已不复存在,“横江鼙鼔声声传来,昔日细腰艳质的女子,如今皆化为尘土”,武昌城在战火中丧失了往日的辉煌。

诗词见证

清代诗词记录了这一段历史的变迁。彭孙贻的《襄城行》中,诸如“湖湘烟燧暗江濆,襄王尚睡巫山云”等诗句,生动描绘了襄阳当时的动乱局面以及襄王的悲惨遭遇。这些诗句不仅展现了文学创作的魅力,更是对历史事件的详实记录,使得后世读者能够直观地体会到那段历史的残酷与悲壮。

陶季的《武昌元夜击鼓行》运用对比手法,首先描绘了楚王昔日宴席上的热闹景象,随后又描绘了今日的衰败凄凉,“年年风雨凝结幽怨,几处景象化作啼鸟哀鸣”,此诗既抒发了对历史兴衰变迁的感慨,也使读者对楚王家族命运的起伏转折有了更为深刻的认识。

历史遗痕

朱瞻墡、朱桢等藩王在当地区域曾享有极高的声望,其王府代表着权力与财富的集中。然而,随着王朝晚期的动乱加剧,这些王府遭受了严重的破坏。同时,当地经济亦遭受了巨大打击。百姓的生活,原本依赖王府的经济支持,如今逐渐陷入困境。社会秩序亦因此陷入混乱。

目前,尽管这些王府多数仅存遗迹,然而,它们依旧构成了历史研究的关键组成部分。学者们通过对这些遗迹的细致考察与深入研究,能够更深入地掌握明代藩王体制的运作机制,以及那个时代的社会现实。

现实反思

这些历史事件揭示了,在王朝末期,社会动荡给藩王家族及民众带来了深重灾难。尽管藩王们拥有财富与地位,但在战乱面前却显得十分脆弱。这一现象同时也暴露了当时社会制度的薄弱,经济与军事等方面的问题共同导致了王朝的衰落。

当前,我们必须从历史经验中汲取教益,密切关注社会稳定与进步,强化国家制度构建和军事防御能力,以防止再次陷入历史悲剧的困境。

影响延续

这些历史事件对当地文化的发展产生了深远影响。诗词的广泛传播使得后世能够深刻铭记这段历史,并孕育出了具有鲜明地域特色的文化。同时,当地的建筑风格和民俗文化等方面也在一定程度上受到了这些历史事件的熏陶。

历史进程对区域人口构成产生了显著效应。冲突频发导致人口规模显著下降,部分家族选择迁移,进而对当地的人口格局及社会结构产生了变化。

对于这些藩王的经历,人们思考我们能从中汲取哪些对现代社会具有参考意义的教训?欢迎在评论区留下您的看法,同时也不妨为这篇文章点赞和转发。